Е.В. Дмитриев

Благодаря многолетним исследованиям проблем комет, тектитов и кометных метеоритов, обозначилось новое направление в науке, под названием кометная метеоритика [1], в основе которой лежит гипотеза извержения комет в трактовке Ж. Л. Лагранжа.

Основные положения кометной метеоритики.

1. . Кометы не являются остатками протопланетного диска и не содержат в себе реликтовое вещество Солнечной системы, а представляют собой фрагменты коры железокаменных ядер планет гигантов, выброшенных из их недр эруптивными процессами неизвестной природы.

2. Исследуя кометное вещество, мы изучаем кору кометоизвергающих небесных тел.

3. Состав тугоплавкой составляющей кометных ядер близок к составу земной коры.

4. Хорошо проплавленные стекла - тектиты и менее проплавленные - субтектиты, не являются земными импактитами, а представляют собой кометные фульгуриты, образовавшиеся в результате ударов молний по кометным породам в процессе извержения комет.

5. Поля рассеяния тектитов появились на Земле во время атмосферных взрывов кометных обломков, подобных взрыву Тунгусского метеорита.

6. Кометные ядра представляют собой конгломерат пыли, осадочных и изверженных пород, смерзшихся жидкостей и газов, тектитов, субтектитов и могут содержать самородное железо с любым содержанием никеля.

7. Кометная пыль и кометные метеориты с высоким содержанием натрия и калия могут включать в себя стекловидные образования – стримергласы, представляющие собой скелетные останки внеземных примитивных морских животных, схожих по морфологии с губками, радиоляриями, кораллами. Благодаря специфической форме, их можно использовать в качестве кометных маркеров для выявления в почвах следов выпавшей кометной пыли, а также кометной природы выпавших метеоритов.

8. Планеты-гиганты являются главными генераторами жизни, а кометы - основными распространителями ее по Вселенной, т.е. подтверждается гипотеза панспермии.

9. Кометные ядра, как активные, так и погасшие, маскирующиеся под астероиды, являются основными виновниками космических катастроф на Земле и других небесных телах.

10. В кометных метеоритах обнаружены включения, которые можно отнести к космическому веществу: чешуйчатый самородный Ni (100% Ni), самородные Fe и Sn, интерметаллиды FeCr, CuCrZn, алмаз, ссоциации киноварь-пирит (HgS-FeS) и др.

11. При пролете небесных тел через газопылевое окружение активной кометы (кома+хвост), они могут подвергнуться ударам молний огромной мощности, в результате чего на поверхности этих тел образуются кимберлитовые киры, трубки, дыры и тоннели, а удары по земной океанической коре могут спровоцировать вулканизм и появление подводных гор и островов. Кроме того, удар кометной молнии сопровождает мощный электромагнитный импульс, способный нанести трудно поправимый ущерб инфраструктуре цивилизации.

На сегодня, широкое распространение получила версия, что в районе Тунгусской катастрофы не найдено ни одного миллиграмма вещества, которое можно отнести к Тунгусскому метеориту. Она основана на традиционном представлении о кометах и космическом веществе. В этом и состоит главная интрига ТМ - подавляющее число исследователей искали то, чего не могло быть. В тоже время кометная метеоритика говорит об обратном: вещество ТМ находили многократно [3], но официальная наука этот факт признавать не желает, потому что он требует кардиального изменения взглядов на природу комет, в пользу гипотезы извержения.

В свое время, второй по значимости после Л.А. Кулика исследователь Тунгусской проблемы, Н.В. Васильев в своем меморандуме писал: «Думаю, что вы хорошо понимаете: будучи кадровым научным работником, я отдаю себе отчет о мере ответственности за сказанное. Но сказать надо. Работая в Проблеме 40 лет, прихожу к заключению, что в прокрустово ложе классических представлениях о малых телах Солнечной системы Тунгусский метеорит упорно не лезет» [4].

Природа сложна, но не злонамерена, но ТМ видимо является исключением из этого правила. Кто бы мог подумать, что его валовой состав оказался удивительно близок к составу промышленных стеклянных бутылок [5]. Масса ТМ, оцениваемая в 1 млн. тонн, представляла собой минеральное сырье (морская осадочная порода с высоким содержанием Si и Na), которое было распылено в районе катастрофы. Этого сырья хватило бы на изготовление 2 млрд. пол-литровых бутылок. Кстати, экспедиция Л.А. Кулика в 1927 г. обнаружила в борту Сусловской воронки оплавленную «заготовку» стекла вполне пригодную для изготовления бутылки, а его последователи представили эту сенсационную находку, как оплавившейся при пожаре обычной стеклянной бутылки. Сейчас уже становиться понятным - найденное Л.А. Куликом стекло являлось высоконатровым тектитом, т. е. кометным метеоритом.

К настоящему времени накоплено достаточно материала, чтобы представить облик виновника Тунгусской катастрофы.

Согласно кометной метеоритике Тунгусский метеороид был обломком ядра эруптивной кометы, выпавший из метеорного потока β-Таурид, и представлял собой ком слабосвязанной морской осадочной породы с высоким содержанием кремния и натрия, с включениями обломков других пород. Так как метеорный поток β-Таурид, произошел от кометы Энке, являющейся короткопериодической кометой семейства Юпитера, то значит, что до извержения кометы этот ком был фрагментом коры железокаменного ядра планеты Юпитер [2].

Настоящая программа составлена на основе предыдущих программ «Тектит» [6,7,8] с учетом новых данных, полученных в результате исследований проведенных в рамках кометной метеоритики и космической миссии «Розетта», совокупность полученных данных которой убедительно свидетельствует в пользу эруптивной природы кометы 67Р Чурюмова-Герасименко.

Согласно исследованиям, проведенных «Розеттой», поверхность короткопериодической кометы семейства Юпитера 67Р Чурюмова-Герасименко поделена на 19 регионов по различиям в геоморфологических границах между ними. По мнению Майкла А'Хирна можно будет считать, что ядро кометы в прошлом было одним большим телом, сформировавшимся из небольших отдельных глыб, размерами от 100 метров и больше.

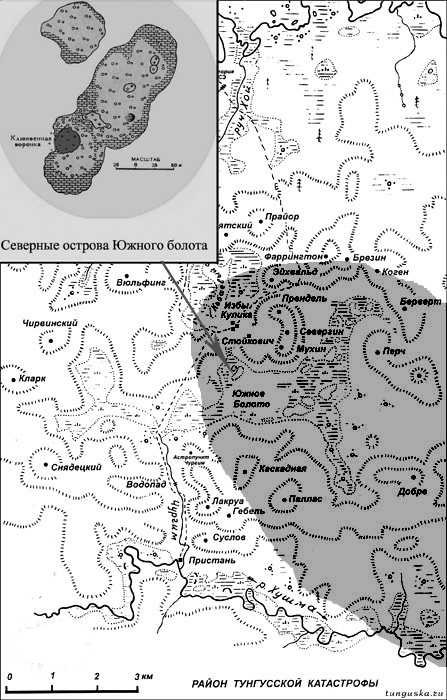

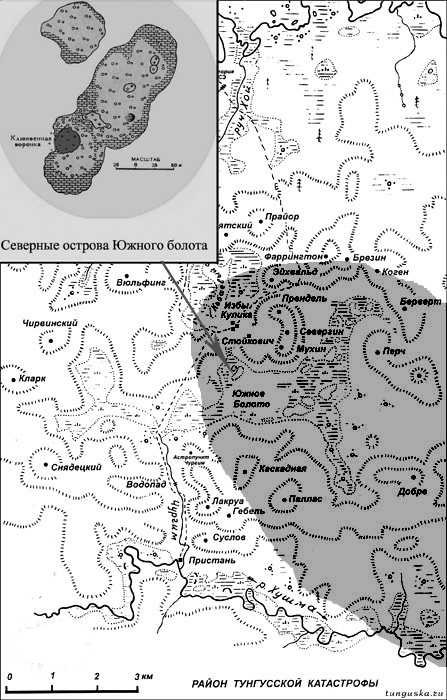

Так как Тунгусский метеороид образовался при распаде короткопериодической кометы Энке семейства Юпитера, то вполне обоснованно можно предположить, что он был также неоднородным, и представлял собой конгломерат из фрагментов различных пород. Поэтому можно полагать, что разрушение метеороида в атмосфере произошло не по прогрессивному [10] или сколовому [11] механизмам дробления, а в результате хаотичного квазимгновенного разрушения на конечном участке траектории. Образовавшийся рой крупных и мелких метеоритов, которые быстро тормозились в атмосфере, причем, наиболее массивные выпадали в самом конце траектории и, как показали исследования группы В.А. Алексеева [12], образовали крупные воронки, а метеориты меньших размеров оставили след под траекторией в виде небольших округлых образований в неглубоких торфяниках. Важным подтверждением падений такого рода явилось обнаружение т. н. «Коралловой» воронки на большом северном острове Южного болота. В ней были обнаружены частицы высококалиевыех кометных пемз и самородных металлов, которые можно уверенно отнести к метеоритному веществу [9,13]. Кроме того, большой интерес представляют находки Р.Н. Рубцова кусков самородного железа и высоконатровых стекол, обнаруженных в 40 км к востоку от эпицентра катастрофы [2]. Перечень более ранних находок частиц и осколков, выпавших предположительно из Тунгусской кометы, дан в работе [3].

Исходя из изложенного, можно предложить наиболее легко осуществимый поиск вещества и метеоритов.

Малые воронки являются локальными точками поиска на громадной территории катастрофы, что резко увеличивает вероятность находок в них метеоритов и мелкодисперсного кометного вещества высокой концентрации, так как торф препятствует широкому разлету осколков упавшего в него метеорита.

Наиболее перспективный район поиска.

Поиски воронок следует вести под траекторией полета болида на расстояниях хотя бы 20 км от эпицентра взрыва. Для исследования воронок нужно изготовить приспособление, названное участниками КСЭ 1989 г. тектитоискателем. Оно представляло собой древко, с одной стороны которого встраивается щуп длиной 500 мм из прочной стали диаметром 6 мм, с противоположной стороны смонтирован трезубец, по конструкции напоминающий огородный рыхлитель. Конец щупа заострен на конус с углом 40 град. и слегка закруглен. Длина и диаметр древка выбиралась в соответствии с пожеланиями исследователя. Тектитоискатель показал себя удобным инструментом не только для исследования воронок, но и для вскрытия трезубцем мохового покрова в лесных массивах с подозрительных кочек, под которыми могли находиться выпавшие метеориты. Особое внимание нужно также обратить на групповое расположение кочек - их образование могло произойти в результате разброса фрагментов при падении крупного метеорита.

Определенный интерес представляет зона выброса из крупных воронок в радиусе 5R, где R- радиус воронки. На эту площадь выпадает до 90% материала кратера и упавшего тела, где могут встретиться метеориты, небольшие воронки, образовавшиеся от падения выброшенных обломков и частицы упавшего тела в катастрофном слое грунта.

При обнаружении малой воронки, провести ее прокалывание на всю глубину щупа с шагом не более 3 см. В случае появления удара или скрежета обозначить эту точку на схеме воронки. Возможно, таких точек будет несколько, их также нужно нанести на схему. Далее можно приступать к осторожной выемки обнаруженных объектов. Кроме того, независимо от наличия в воронке инородных включений, необходимо прорубить по радиусу небольшой шурф шириной 15-20 см и глубиной ~ 70 см от центра воронки до ее края. Воронку и обнаруженные объекты сфотографировать. Для первичного исследования воронки не помешает использовать металлодетектор с целью обнаружения наличия металлосодержащих объектов. Такими свойствами может обладать дробленый материал высококалиевых кометных пемз. Для сокращения времени взятия проб можно использовать трубу диаметром 30-40 мм, длинной 700 мм с заострением торца с одной стороны. Вполне возможно, что лабораторные исследования проб подтвердят космическое происхождение воронки, и тогда собранный первичный материал послужит в дальнейшем основанием для проведения детальнейших детальных исследований воронки. В воронках могут обнаруживаться кометные частицы класса (Н)К, удивительно схожие с горелыми кусочками угля. Для идентификации находок нужно взять их пинцетом и поместить в пламя газовой зажигалки – древесный уголь полностью сгорит, кометная частица будет нагреваться до красного каления, но после остывания ее внешний вид не измениться.

Согласно кометной метеоритике основное внимание нужно уделять находкам стекол, шлаков, пемз, алевролитам (по внешним признакам схожим с мелкозернистыми песчаниками), железным метеоритам (с любым содержанием никеля), а также объектам чуждым геологическому окружению. Можно не сомневаться, что наибольший общественный интерес вызовут находки прозрачных стекол - голубых, зеленых, синих и красных оттенков, а обнаружение в воронках скоплений чисто космических частиц, привлечет внимание серьезных исследователей.

При проведении обстоятельных исследований по программе «Тектит», весьма высока вероятность находок кометных метеоритов, а будущий автор находок должен осозновать, что он держит в руках куски коры каменного ядра планеты Юпитер.