Разрешающая способность (разрешающая сила) оптических приборов - величина, характеризующая способность этих приборов давать

раздельное изображение двух близких друг к другу точек объекта. Наименьшее линейное

(или угловое) расстояние между двумя точками, начиная с к-рого их изображения

сливаются и перестают быть различимыми, наз. линейным (или угловым) пределом

разрешения. Обратная ему величина служит количественной мерой Р. с. оптич. приборов.

Идеальное изображение точки как элемента предмета может быть получено от волновой

сферич. поверхности. Реальные оптич. системы имеют входные и выходные зрачки

(см. Диафрагма)конечных размеров, ограничивающие волновую поверхность.

Благодаря дифракции света, даже в отсутствие аберраций оптических

систем и ошибок изготовления, оптич. система изображает точку в монохроматич.

свете в виде светлого пятна, окружённого попеременно тёмными и светлыми кольцами.

Пользуясь теорией дифракции, можно вычислить наим. расстояние, разрешаемое оптич.

системой, если известно, при каких распределениях освещённости приёмник (глаз,

фотослой) воспринимает изображение раздельно. В соответствии с условием, введённым

Дж. У. Рэлеем (J. W. Rayleigh, 1879), изображения двух точек можно видеть раздельно,

если центр дифракц. пятна каждого из них пересекается с краем первого тёмного

кольца другого (рис.).

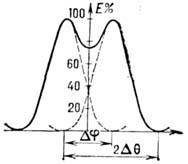

Распределение освещённости E в изображении

двух точечных источников света, расположенных так, что угловое расстояние между

максимумами освещённости Df равно угловой величине радиуса центрального

дифракционного пятна Dq (Df = Dq - условие Рэлея).

Если точки предмета самосветящиеся и излучают

некогерентные лучи, выполнение критерия Рэлея соответствует тому, что наим.

освещённость между изображениями разрешаемых точек составит 74% от освещённости

в центре пятна, а угл. расстояние между центрами дифракц. пятен (максимумами

освещённости) определится выражением Df = 1,21l/D, где

l - длина волны света, D - диаметр входного зрачка оптич. системы.

Если оптич. система имеет фокусное расстояние /, то линейная величина предела

разрешения d = 1,21lf/D. Предел разрешения телескопов

и зрительных труб выражают в угл. секундах и определяют по ф-ле d = 140/D

(при l = 560 нм и D в мм) (о Р. с. микроскопов см. в ст. Микроскоп). Приведённые ф-лы справедливы для точек, находящихся на оси идеальных оптич.

приборов. Наличие аберраций и ошибок изготовления снижает Р. с. реальных оптич.

систем. Р. с. реальной оптич. системы падает также при переходе от центра поля

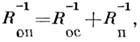

зрения к его краям. Р. с. оптич. прибора Rоп, включающего

комбинацию оптич. системы и приёмника (фотослой, катод электронно-оптического

преобразователя и др.), связана с Р. с. оптич. системы Roc и

приёмника Rп приближённой ф-лой

из к-рой следует, что целесообразно применение

лишь таких сочетаний, когда Roc и Rп одного

порядка. Р. с. прибора может быть оценена по его аппаратной функции: чем шире аппаратная функция, тем хуже разрешение d (меньше R).

Для, определения Р. с. оптич. приборов существуют миры - прозрачные или непрозрачные пластинки с нанесённым на них стандартным рисунком.

Л. Н. Капорский

|

|