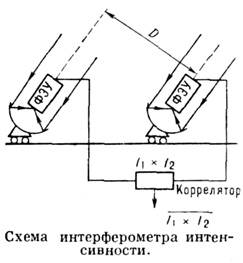

Интерферометр интенсивности - устройство, в к-ром измеряется коэф. корреляции интенсивности излучения, принимаемого в двух разнесённых точках. И. и. был использован вначале в оптич. измерениях и радиоастрономии для измерения видимых угл. размеров звёзд и источников космич. радиоизлучения. Такой И. и. состоит обычно из 2 телескопов, разнесённых на расстояние до неск. сотен м (рис.). Светоприёмником служит фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) с малой инерционностью ~1 нc.

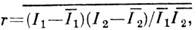

Флуктуации тока I(t) обоих ФЭУ, обусловленные шумовым характером света, перемножаются в корреляторе. Коэф. корреляции

где

черта означает усреднение по времени, является мерой угл. размера

источника. Для равномерно светящегося диска коэф. корреляции связан с

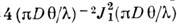

угл. размером q соотношением r(D, q)=

где

черта означает усреднение по времени, является мерой угл. размера

источника. Для равномерно светящегося диска коэф. корреляции связан с

угл. размером q соотношением r(D, q)= , где J1 - функция Бесселя, l - длина волны света, D - проекция расстояния между телескопами (базы интерферометра) на плоскость, нормальную к направлению на источник. Определяя r при разл. D,

можно найти отклонение измеренной зависимости r(D, q) от рассчитанной

для равномерно светящегося диска и тем самым получить информацию об

истинном распределении яркости по диску. Для

двойных звёзд таким способом определяют не только угл. размеры

компонент, но и угл. расстояние между ними. В радиоастрономии база И. и.

может составлять неск. км, вместо ФЭУ используют приёмники

радиоизлучения, а перемножение производится после квадратичного

детектирования. Первые измерения корреляц. функции интенсивности выполнили

Р. Браун (R. Brown) и Р. Твисс (R. Twiss) в 1954.

Достоинством И. п. является его малая чувствительность к флуктуациям

разности фаз, вызванных механич. вибрациями, атмосферной

турбулентностью, нестабильностью частоты гетеродина (в

радиоинтерферометре) и т. д. Однако при наличии внеш. помех (фон, шумы

приёмника, квантовый шум) чувствительность И. п. по потоку излучения снижается в большей степени, чем чувствительность обычного фазового интерферометра

,поэтому И. и. используют только для ярких источников. Из-за отсутствия

информации о фазе И. и. не даёт комплексного спектра пространственных

частот, необходимого для получения изображения.

И. и. позволяет оценивать корреляц. функции 4-го порядка и по ним судить о

статистике поля, что находит применение в лазерной физике и при

исследовании сверхкоротких световых импульсов.

, где J1 - функция Бесселя, l - длина волны света, D - проекция расстояния между телескопами (базы интерферометра) на плоскость, нормальную к направлению на источник. Определяя r при разл. D,

можно найти отклонение измеренной зависимости r(D, q) от рассчитанной

для равномерно светящегося диска и тем самым получить информацию об

истинном распределении яркости по диску. Для

двойных звёзд таким способом определяют не только угл. размеры

компонент, но и угл. расстояние между ними. В радиоастрономии база И. и.

может составлять неск. км, вместо ФЭУ используют приёмники

радиоизлучения, а перемножение производится после квадратичного

детектирования. Первые измерения корреляц. функции интенсивности выполнили

Р. Браун (R. Brown) и Р. Твисс (R. Twiss) в 1954.

Достоинством И. п. является его малая чувствительность к флуктуациям

разности фаз, вызванных механич. вибрациями, атмосферной

турбулентностью, нестабильностью частоты гетеродина (в

радиоинтерферометре) и т. д. Однако при наличии внеш. помех (фон, шумы

приёмника, квантовый шум) чувствительность И. п. по потоку излучения снижается в большей степени, чем чувствительность обычного фазового интерферометра

,поэтому И. и. используют только для ярких источников. Из-за отсутствия

информации о фазе И. и. не даёт комплексного спектра пространственных

частот, необходимого для получения изображения.

И. и. позволяет оценивать корреляц. функции 4-го порядка и по ним судить о

статистике поля, что находит применение в лазерной физике и при

исследовании сверхкоротких световых импульсов.

В. И. Слыш

1. Электромагнитная волна (в религиозной терминологии релятивизма - "свет") имеет строго постоянную скорость 300 тыс.км/с, абсурдно не отсчитываемую ни от чего. Реально ЭМ-волны имеют разную скорость в веществе (например, ~200 тыс км/с в стекле и ~3 млн. км/с в поверхностных слоях металлов, разную скорость в эфире (см. статью "Температура эфира и красные смещения"), разную скорость для разных частот (см. статью "О скорости ЭМ-волн")

2. В релятивизме "свет" есть мифическое явление само по себе, а не физическая волна, являющаяся волнением определенной физической среды. Релятивистский "свет" - это волнение ничего в ничем. У него нет среды-носителя колебаний.

3. В релятивизме возможны манипуляции со временем (замедление), поэтому там нарушаются основополагающие для любой науки принцип причинности и принцип строгой логичности. В релятивизме при скорости света время останавливается (поэтому в нем абсурдно говорить о частоте фотона). В релятивизме возможны такие насилия над разумом, как утверждение о взаимном превышении возраста близнецов, движущихся с субсветовой скоростью, и прочие издевательства над логикой, присущие любой религии.

4. В гравитационном релятивизме (ОТО) вопреки наблюдаемым фактам утверждается об угловом отклонении ЭМ-волн в пустом пространстве под действием гравитации. Однако астрономам известно, что свет от затменных двойных звезд не подвержен такому отклонению, а те "подтверждающие теорию Эйнштейна факты", которые якобы наблюдались А. Эддингтоном в 1919 году в отношении Солнца, являются фальсификацией. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

|

|