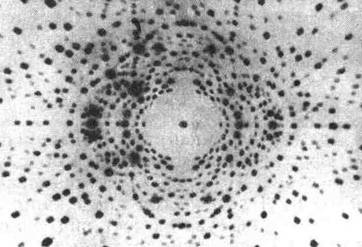

Если первичный луч распространяется

вдоль к--л. симметричного направления в кристалле, то Л. обладает определ. симметрией

в расположении дифракц. максимумов. Всего существует 10 классов дифракц. (лауэвской)

симметрии Л. По нескольким Л., полученным при разл. положениях кристалла, можно

определить ориентировку его кристаллографич. осей относительно выбранной системы

координат. Л., снятая вдоль к--л. симметричного направления в кристалле, всегда

обладает центром симметрии, поэтому без привлечения дополнит. данных невозможно

однозначно установить принадлежность кристалла к одной из 32 групп точечной

симметрии кристаллов. Присутствие на Л. систематич. погасаний используется

для установления пространственной группы симметрии кристалла.

Исходным пунктом исследования

кристалла по Л. является её индицирование, т. е. установление кристаллографич.

индексов систем атомных плоскостей, дающих соответствующие дифракц. максимумы,

для чего разработаны спец. методы. Интенсивность и форма дифракц. максимумов

на Л. сложным образом зависят от распределения энергии по спектру падающего

излучения, величины структурного фактора и различных угловых множителей

(см. Дифракция рентгеновских лучей ),формы и реального строения кристалла

и др. факторов. Кроме того, в каждый дифракц. максимум вносят вклад отражения

разных порядков кратных длин волн  . . .) от одной и той же системы атомных плоскостей (см. Брэгга - Вулъфа

условие), что исключает применение Л. для расшифровки структуры кристаллов

и установления абс. размеров элементарной ячейки кристалла (см. Рентгеновский

структурный анализ).

. . .) от одной и той же системы атомных плоскостей (см. Брэгга - Вулъфа

условие), что исключает применение Л. для расшифровки структуры кристаллов

и установления абс. размеров элементарной ячейки кристалла (см. Рентгеновский

структурный анализ).

А. В. Колпаков

Знаете ли Вы, что такое мысленный эксперимент, gedanken experiment?

Это несуществующая практика, потусторонний опыт, воображение того, чего нет на самом деле. Мысленные эксперименты подобны снам наяву. Они рождают чудовищ. В отличие от физического эксперимента, который является опытной проверкой гипотез, "мысленный эксперимент" фокуснически подменяет экспериментальную проверку желаемыми, не проверенными на практике выводами, манипулируя логикообразными построениями, реально нарушающими саму логику путем использования недоказанных посылок в качестве доказанных, то есть путем подмены. Таким образом, основной задачей заявителей "мысленных экспериментов" является обман слушателя или читателя путем замены настоящего физического эксперимента его "куклой" - фиктивными рассуждениями под честное слово без самой физической проверки.

Заполнение физики воображаемыми, "мысленными экспериментами" привело к возникновению абсурдной сюрреалистической, спутанно-запутанной картины мира. Настоящий исследователь должен отличать такие "фантики" от настоящих ценностей.

Релятивисты и позитивисты утверждают, что "мысленный эксперимент" весьма полезный интрумент для проверки теорий (также возникающих в нашем уме) на непротиворечивость. В этом они обманывают людей, так как любая проверка может осуществляться только независимым от объекта проверки источником. Сам заявитель гипотезы не может быть проверкой своего же заявления, так как причина самого этого заявления есть отсутствие видимых для заявителя противоречий в заявлении.

Это мы видим на примере СТО и ОТО, превратившихся в своеобразный вид религии, управляющей наукой и общественным мнением. Никакое количество фактов, противоречащих им, не может преодолеть формулу Эйнштейна: "Если факт не соответствует теории - измените факт" (В другом варианте " - Факт не соответствует теории? - Тем хуже для факта").

Максимально, на что может претендовать "мысленный эксперимент" - это только на внутреннюю непротиворечивость гипотезы в рамках собственной, часто отнюдь не истинной логики заявителя. Соответсвие практике это не проверяет. Настоящая проверка может состояться только в действительном физическом эксперименте.

Эксперимент на то и эксперимент, что он есть не изощрение мысли, а проверка мысли. Непротиворечивая внутри себя мысль не может сама себя проверить. Это доказано Куртом Гёделем.

Понятие "мысленный эксперимент" придумано специально спекулянтами - релятивистами для шулерской подмены реальной проверки мысли на практике (эксперимента) своим "честным словом". Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

где

где  - мин.

длина волны в спектре падающего на кристалл излучения,

- мин.

длина волны в спектре падающего на кристалл излучения,  - угол Брэгга, d - межплоскостное расстояние для данного семейства атомных

плоскостей. Поэтому любая зона даёт конечное число отражённых лучей, распространяющихся

вдоль образующих конуса, осью к-рого является узловая кривая. При этом каждый

дифракц. максимум на Л. лежит на пересечении многих зональных кривых, т. к.

соответствующая атомная плоскость одновременно принадлежит всем тем зонам, оси

к-рых параллельны ей. Отсутствие дифракц. максимумов в центре Л. обусловлено

существованием КВ-границы в спектре падающего излучения.

- угол Брэгга, d - межплоскостное расстояние для данного семейства атомных

плоскостей. Поэтому любая зона даёт конечное число отражённых лучей, распространяющихся

вдоль образующих конуса, осью к-рого является узловая кривая. При этом каждый

дифракц. максимум на Л. лежит на пересечении многих зональных кривых, т. к.

соответствующая атомная плоскость одновременно принадлежит всем тем зонам, оси

к-рых параллельны ей. Отсутствие дифракц. максимумов в центре Л. обусловлено

существованием КВ-границы в спектре падающего излучения.

. . .) от одной и той же системы атомных плоскостей (см. Брэгга - Вулъфа

условие), что исключает применение Л. для расшифровки структуры кристаллов

и установления абс. размеров элементарной ячейки кристалла (см. Рентгеновский

структурный анализ).

. . .) от одной и той же системы атомных плоскостей (см. Брэгга - Вулъфа

условие), что исключает применение Л. для расшифровки структуры кристаллов

и установления абс. размеров элементарной ячейки кристалла (см. Рентгеновский

структурный анализ).